昨今DXが推進される中、さまざまな新しい取り組みが生まれています。しかし、ユーザーの心を動かす「ものづくり」に必要なことは変わりません。

こだわり抜いた「ユーザー体験」を設計するには、議論するだけでなく、まずは実際に形にしてみて、それを元に何度もブラッシュアップしていくことが必要です。

ものづくりに必要なユーザー体験の考え方について、ユカイ工学のQooboや、甘噛みハムハムの誕生秘話を交え、「ものづくり」の「ユーザー体験」の設計において、効果的な手段であるプロトタイプをどう活かすべきかや、新規事業の不確実性をどう形にしていくかをお話したセミナーレポートをお届けします。

西村:

グッドパッチという会社では、10年以上にわたりUIやUXに取り組んできました。最初は、アプリやWebサービスのデザインなどを中心に携わっていましたが、その後もデジタルの世界のみに留まらず、カスタマーサクセスや営業などの観点も加味したサービス全体のデザイン、東急ハンズさんのセミセルフレジの体験デザインなど、リアルな世界や組織連携なども含め、様々なデザインテーマに挑戦してきました。

他にも、ブランディングに関わることも増えてきました。単にサービスやアプリを中心にデザインや開発をご支援するだけでなく、会社のビジョンやミッション策定、リブランディングプロジェクトなど、幅広い領域を捉えながら緻密にプランニングや開発支援などを行っています。このような経緯があり、UIやUX以外の周辺領域のデザインが増えてきた結果、現在では従業員数200名以上で、エンジニア・デザイナーが全体の70%を占める大規模なデザインファームとなっています。

今回は、「DX時代における変わらないものづくりの共通点」というポイントに焦点を当てて話していきたいと思います。

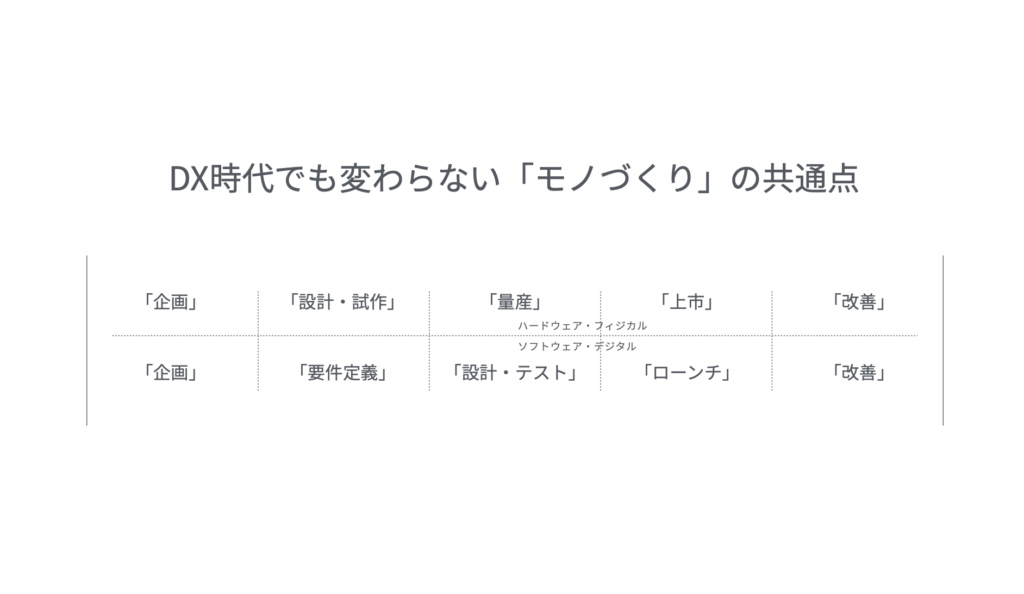

皆様のなかには、製造業やものづくりの経験をお持ちの方が多いと思います。ハードウェア開発においては大まかに、企画、設計・試作、量産、上市といったフェーズがあり、最終的には商品が世に出るという主要なプロセスがあります。その後は改善を経て、次の製品としてバージョンアップされていく。そのような主要なプロセスが、我々が取り組むデジタルを中心とした世界においてもおおまかには同じです。企画、要件定義、設計・テスト、ローンチといったステップがあり、私もメーカーにいた経験があり、共通していると気づきました。

それを踏まえて改めて皆さんにお伝えしたいことは、おおよそソフトウェアもハードウェアもローンチするまでの大きなステップはあまり変わらないという点です。

特に今回お話ししていきたいのは、新規事業なども該当しますが共通する「企画」の工程です。この工程に携わられた方が共通して仰るのは、優れた企画でないと通りづらいということです。例えば、昨今の企画工程では、カスタマージャーニーマップなどのフレームワークで整理したり、リーンキャンバスや既存の市場調査のフレームワークを活用していけば、一定以上の企画品質まで引き上げられるようになっています。ただ、多くの人が同じようなフレームワークで実践しているため、その企画のコアとなる「優れたユーザー体験」のクオリティを上げていくことが大事なのです。

ユカイ工学さんは、こだわりぬいたプロトタイプがあるからこそ、質の高い検証とフィードバックができる、だからこそ世の中の人に欲しいと思ってもらえる手触り感のあるプロダクトができるんだと思っています。

青木:

今お話にあげていただいた、ユカイ工学のプロトタイプの事例をぜひご紹介させていただきたいと思います。私たちは「ロボティクスで、世界をユカイに。」というミッションを掲げて2011年から様々な家庭用ロボットを出しています。コミュニケーションロボット「BOCCO emo」や甘噛みをするだけの「甘噛みハムハム」といったユニークな商品を社内で企画、開発、デザインをしています。

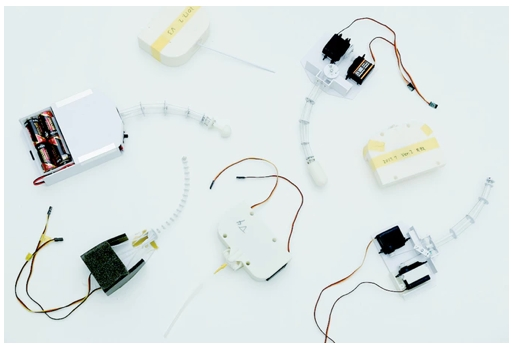

商品を世の中に出す前には3Dプリントでプロトタイプを作るなど、かなりプロトタイピングには力を入れています。社内のコアな活動として「メイカソン」というものづくり合宿を社員全員で年に1回、行なっています。エンジニアやデザイナーだけでなく、営業や経理なども巻き込んで、5〜6人でチームを作り、新商品の企画提案を行います。実際に、毎年この中から出てきたプロトタイプから商品化されたものもありますし、中にはお客様と一緒に育てていくものもあります。「メイカソン」は、私たちのアイディアの源泉にもなっている活動です。

やはり、エンジニアやデザイナーだけですとプロダクトの解像度や計画があまり高まらないことがあります。エンジニア以外の多様なバックグラウンドの人が集まって考えることで確実にアイディアの幅が広がっているなっと感じています。

最近の例だと、社内で大人気だった「ちんあなご型ロボット」があります。普段は見えないけどいざという時にでてくるインターフェースロボットっていうコンセプトだったのですが、まだ利用シーンが見つかっていないんですよね。

このように、課題解決からスタートするのではなく、自分たちの妄想を形にするっていうところをスタートにして毎年実施しています。どうしても課題解決からスタートすると同じような回答になりがちです。だから逆に、どこの誰になんと言われようと私はこれがほしい!という自分の妄想を如何に形にしていくかを重要視しています。

青木:

現在販売しているしっぽ型クッションロボット「Qoobo」もメイカソンから生まれてきたプロダクトです。2017年に出てきた企画書は、デザイナーの走り書きみたいな感じでした。これが企画書に文字で「クッションにしっぽがはえててそれを撫でるとしっぽをふるんですよ」っていう話をされてもなんのこっちゃわからないと思うんですよね。ロボットは特に全てを言語化できるものではないので、だからこそ私たちはプロトタイプをすごく重視しているんです。2〜3ヶ月でプロトタイプを作成して発表会を行なったのですが、その段階で今の製品に近いものになってました。社内の人気投票では1位でしたが、これを製品にして売れるかどうかでいうと、海の物かも山の物かも検討がつかないというのが正直なところではありました。

ただ私たちの成功体験として「necomimi」というプロダクトを出したことがありました。1万円くらいの価格で販売したところ10万台くらい売れた実績があったので、それならQooboも1万円だったら売れるんじゃないか、1万円に抑えるにはどうしたらいいのかと考えました。結局1万円より少し高くなりましたが、これなら大丈夫だろうと作り始めました。

あとはどんな方が買ってくれるのかがわからなかったので、広告代理店やメディアやバイヤーなど、知り合いの方々に意見を聞きました。自分たちだけで「これを売ろう!」って決めたところで販売力があるわけではないので、その販売している先をどれだけ巻き込めるかは大事だと思っています。

ヒアリングをした結果、商品名も横文字で、デザインショップとかに置けるようなそんな見せ方がいいんじゃないかという方向性にかたまりました。ただ、いきなり量産するのはリスクがあって、工場に見積もりとると6,000匹からなら作れる、それには数千万初期費用が必要になるというのがわかりました。なので、とりあえず発表だけしてクラウドファンデイングで資金を集めることにしました。イベントで発表したところ海外でめちゃくちゃバズったんです。まだ試作品も3〜4匹くらいしかない状態だったのですが、多くのメディアに取り上げていただけました。あとテレビの企画で老人ホームでもご利用いただいたんですよね。

高齢者の方に使っていただく展開は開発側も想定していなかったのですが、実際に使っていただけたらすごく喜ばれたんですね。結局クラウドファンディングはうまくいって900人くらいの方にご支援いただき、1,000匹ほど予約をいただきました。また、小売店からも予約や注文が入って、初期ロットの半分くらいは予約がある状態で生産に入ることができたんです。

発売後には、ファンミーティングを定期的に開催しています。そこでは本当に幅広いオーナーのみなさんに参加してもらえて、どんな機能がほしいとかどんな色があったらいいなど、色々な相談を一緒にわいわいお話しすることができました。その中から、また新しい商品企画を考えることができました。例えばオーナーさんからの強い要望で、Qooboはサイズが大きく、会社に持っていくのが大変、電車で持ちづらい、一緒に散歩したいという声を聞いて、それなら小さい子を作ろうと「Petit Qoobo」を商品化しました。サイズが小さいことと価格を抑えたことで、発売から2年以上経った今でも売れ筋商品になっています。このようにリリースした後もオーナーさんを巻き込んで企画していくということを大切にしています。

甘噛みハムハムも似たような形ですね。メイカソンで子育てしてる男性が「子供に甘噛みされなくなって寂しい。誰でもあの甘噛みされる幸せな体験を味わってもらいたい」と企画が生まれたんです。甘噛みをするメカにハムリングシステムなんて名前をつけたりもして。そして2022年のCESで発表したら話題になって、その後に行ったクラウドファンディングも成功して、2022年7月に発売しました。こうやって話すと、なんの障害もなく発売できたように聞こえるのですが、2020年時のメイカソンの発表ではあんまり人気がないアイディアだったんです。それ本当に売れるの?みたいな。ただ、これの発案者が営業担当だったので粘り強く販売店さんに持ち込み続けて「なんとかならないですかね、これ」と話をするうちに「ねむねむアニマルズ®」というぬいぐるみを作ってるメーカーさんを紹介いただけたんです。そこから一気にぬいぐるみのクオリティが上がって商品販売の実現性も上がりました。

ボツネタを挟んで商品化に至るケースは社内では多いんですよね。Qooboも実はそうで、しっぽを持つロボットというのは社内にアイディアとしてたくさんありました。それを繰り返しブラッシュアップしていくうちにQooboに繋がっていった、ということですね。

アイディアの良し悪しっていうのは実際に動かしてみるまではわからないと思っています。だからどんなアイディアでも実際にやってみる価値はあるかなと。アイディアだけで否定することってできないんですよね。

西村:

逆にやれるかどうかっていう検証もありますし、それを踏まえて予算も見えてくると思うので「これだと採算合わないな」ということがわかるのも、アイディアだけの段階では見えてこないですよね。

メイカソンはどういう審査基準でやっているんですか?

青木:

技術的に面白いか、デザイン的に良いか、といった4種類くらいの軸で社内で投票するようにしています。でも社内で投票されたものが売れるとも限らないですし、甘噛みハムハムのような商品もあるわけですから。販売力がある会社ならいいと思うんですが、私たちのようなスタートアップは小売店さんに置いてもらえるかどうかが大事なので、できた商品を持ってあちこちに行脚しにいくというのも重要ですね。続けていくと、毎回私たちがこうしたプロダクトを持っていくので「可愛らしいものを売りたいんだな」というのが伝わっていくんです。なので、一貫性があった方が取り扱いもしてもらいやすいですね。

西村:

青木さんの話で、特にアイディアを形にするフローがすごく大切だと感じました。と言いますのも、最近では新規事業に取り組むために新しい部署が設立されたり、プロジェクト発足が盛んに行われています。その中で、デジタルを加味したサービスを作るための設計指針や基準、プロセスの作成が進められ、実際に新規事業などで試されていくわけですが、「作ってみないとわからないね」という意見がよく出てきます。新規事業推進の中で、優れた企画に育てていくためには、単体の成果や収益性だけでなく、こういった青木さんのような考え方、取り組み方を組織内部の活動にもっと取り込み、実行可能な形式で落とし込んでいく、そういった仕組みづくりの重要性を痛感しています。

一方で、無理に進めても、結局うまくいかないことが多いとも思っていて。リソースや専門知識の不足などのお声もたくさん聞くので、だからこそ状況に応じて、私たちのような企業のサポートがお役立ていただけると感じています。弊社などのような支援会社の知見を各々の組織や会社の状況を踏まえ、うまく取り入れていただくことで、失敗を避けると言いますか、青木さんのお話のエッセンスをうまく取り込んでいけると思っています。

こういったステージに来たのも、2010年前後からさまざまなプロトタイプや試作品を作っていくプロセスや知見を、様々な組織がチャレンジしてきたからこそ。いよいよこだわり抜いたユーザー体験を作り出す道筋が見え始めてきているのだと思います。

株式会社グッドパッチ UXデザイナー 西村 洋

大学では人間工学を専攻し、大手電機メーカーに入社。ユーザーリサーチを軸としたデザイン業務に従事。以後、コンサルティングファームや技術系ベンチャーで事業開発や人事を担う。2019年、GoodpatchにUXデザイナーとして参画。主に「BtoB」や「BtoBtoC」のなどのユーザー体験のデザインを中心に手がける。

ユカイ工学株式会社 CEO 青木 俊介

東京大学在学中にチームラボを設立、CTOに就任。その後、ピクシブのCTOを務めたのち、ロボティクスベンチャー「ユカイ工学」を設立。「ロボティクスで、世界をユカイに。」というビジョンのもと、家庭向けロボット製品を数多く手がける。2015年よりグッドデザイン賞審査委員。2021年より武蔵野美術大学教授。

家族をつなぐコミュニケーションロボット「BOCCO」、共感するファミリーロボット「BOCCO emo」、しっぽのついたクッション型セラピーロボット「Qoobo」、小さなしっぽクッション「Petit Qoobo」エデュケーションシリーズkurikit「ユカイな生きものロボットキット」などを発表。

IoTシステム開発や

ロボット活用・開発のお困りごとは

ユカイ工学にお任せください